クジラ横丁の思い出 (大谷一郎)

高木良雄さん(63)野毛で大衆酒場「いざよい」を経営する。

店のガラス戸を開けると、揚げ物のにおいと、客同士の喧騒が、昔の野毛をほうふつさせる。活気に満ちている。現在の場所になったのは、昭和三十年からだが、その前の分も合わせれば、野毛での商売は三十六年の歴史となる。お客も、初めの頃からの人、その子供、そして孫と三代にわたることもある。

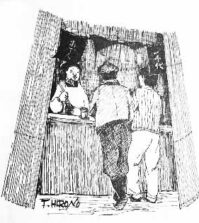

だからといって、親しい挨拶をするわけでもない。不愛想な性格は、本人も認めている。気のせいか、なるべく客と話をしないですむように、カウンターの奥に陣取っているようにみえる。たまに顔を見せる戦友が、「何度見ても、似合わないな、その白衣は」と笑う。

高木さんは、昭和二十三年六月に復員した。復員が遅れたのは、二年半、シベリアの収容所に入れられていたからである。復員した時、肋膜炎にかかっていた。幸いなことに、花咲町の家は奇跡的に焼け残っていた。両親とも無事だった。家に帰るなり、三ヶ月間寝込んでしまった。もともと高木さんは、水商売とは縁がない。兵隊に行く前は、中島飛行機に部品を納入する工場で機械工をしていた。だから、他人にお世辞をいうことなど思いもよらない。

二十三年も後半となると、少しずつ物質も出回るようになり、野毛の人出もピークにさしかかっていた。野毛坂マーケットに行く人の列は絶え間ないが、それを眺めていたら、何かしてみたくなり、旧中税務署の前に、「焼き鳥」の屋台を出してみた。

黙って焼いているだけで売れていった。「これでいいなら、できるかも知れないな」。三ヶ月ほどたった頃、この商売を続けてみようと思い始めていた。「どうせやるなら、もう少し店らしいものを……」

桜川ぞいの「クジラ横丁」に一コマの空き店を見つけた。「忠安」が靴倉庫として使っていたところだったので、他の店の倍のスペースがあった。屋台と違って、座らせてモノを売るなら、少しでも広い方がいい。大量にさばいてこそ、安値も維持できる。

焼き鳥をやめて、「クジラ」に変更した。クジラカツと尾肉の刺し身が売り物だった。飲み物は、「通称バクダン」。石油缶に二缶ずつ、週二回ほど新宿まで仕入れにゆく。仕入れた時のアルコール度は五十度ぐらいだが、これを水で倍にうすめる。一杯二十五円、クジラカツ一枚十円。お通しとして、ドンブリにらっきょうと福神漬けを山盛りにして、ところどころに置いてあるので、百円もあれば十分に飲めた。

昭和二十五年、朝鮮動乱。町は米軍の動きに合わせて、作業員でふくれ上がり、狂気のようになった。三交代で働く彼らのささやかな楽しみのために、高木さんは眠るひまもなくなった。朝八時から深夜まで店を開き、その間に仕込みをする。

やがて、戦乱はやみ、街は静かになり、また変化してゆく。

「人間はすぐ、何にでも順応してしまう」

ポツリとそう語る高木さんの目は、この繁栄を知ることもなく、物も食べられず、シベリアの凍土に眠ってしまった戦友に何かを問いかけている。

野毛ストーリーより

野毛ストーリーより