リンゴ追分 (大谷一郎)

右のポッケにや夢がある 左のポッケにやチューインガム・・・

野毛坂をくだりきった交差点から「都橋」の交番まで、この道は戦後「野毛坂マーケット」といわれた露店がひしめきあい、売り声と買い物客のざわめきで明け暮れていた。

どうかすると、今でもその頃の余韻か店と店との黒いすき間のような路地裏に、ひょっこりと顔を出すことがある。

道の中程を左に入るとすぐ、明るい白壁にいつも野毛のイペントーポスターがはってある目につく店がある。

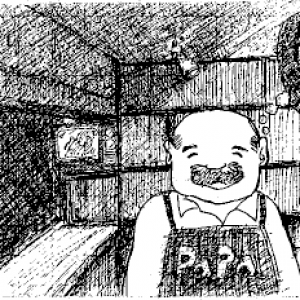

店の名は「パパジョン」。扉をあけると、いつも軽快なポップスか流れ出て、見たところ普通のスナック。しかし、初めて入った客は、壁を埋めつくしたレコードの数に、少しばかりギョッとする。

その中に、LP四十五枚、曲数にして三百六十曲プラスアルファの「美空ひばり」が隠されている。

マスターの島村秀二さん(四七)は、トレードマークのひげとよく動くきれいな目、コンダクターのようにカウンターの中を動き回っている。

まだあまり客のたてこんでいない早い時間か、夜も更けてフリの客もいなくなり、おなじみさんとマスターの気がそろう頃、「ひばり」がいつもの彼の人生を歌い出す。

マスターはあまり自分を語らないが、彼の半生は、「ひばり」との出会いか決定的に作用している。

昭和二十八年、島村さんはまだ十六歳。仕事は旅館の住み込みボーイだった。月給は三千円。しかし驚いたことに、その十倍のチップがあった。なぜなら客のほとんどは米兵である。

そのころ朝鮮戦争か終わった。でも、その境界がはっきりするまでには間がある。三十八度線をめぐりローテーションで警備する新兵は、ドルからウォン、そして円と、めまぐるしく変化する通貨についてゆけず「朝鮮ボケ」といわれる状況だったからである。

いくら稼げても、周囲は十六歳の少年には目をそむけたくなる男と女の毎日か繰り返されていた。早く大人になり、こんなところから脱出したかった。

そんな時、ラジオで「リンゴ園の少女」を放送していた。初めて買ったその主題歌のレコードのB面の「リンゴ追分」は、少年の心をしめつけた。そこには少年がいつも夢に見ている少女の光景があった。

「それからはお定まりのコース。女の子が出来て、旅館を飛び出して、いろいろしながら現在に至る。ハハハ…。雨が降ると思い出すね。矢も盾もたまらずに旅館のカサにGパン、長靴で東京の江東劇場に『ひばりショー』を見に行ったことを。超満員だった。…まわりを見てもそんな格好の奴は誰もいなかったっけなあ。ボクにとって、どのレコードも人生なんだ」

「さてと、お勘定」。

「ひばり」の歌を背中に外へ出る。何もなかった。でも確実に今日よりも明日が信じられた頃の記憶がよみがえる。「悲しき口笛」が心にしみて、つかの間の静寂の中に、うっすらと過去の喧騒が帰ってきていた。

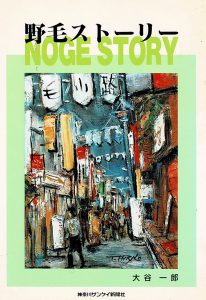

野毛ストーリーより

野毛ストーリーより