野毛坂マーケット(3) –俠商信用金庫 (大谷一郎)

昭和二十二年、野毛坂マーケットは順調に発展し、肥後盛造は忙しくなった。

このころの肥後の主な収入源は、「ゴミ銭」だった。露店の大小により、一日一円から二円を徴収した。露店がしまってから若い者が掃除をする、その代金というわけである。

それとは別にあらゆる相談ごとが持ち込まれ、その礼としてのさまざまな現物が生活費となった。光子さんはゴミ銭をコツコツ貯金した。

肥後は、毎日せっせと体を動かしているが、金もうけとは無縁の男である。ただ、金の使い方だけは知っていた。

いつごろからか、桜川ぞいにカストリ酒を売る連中と客がたむろし始めた。人と人とがまじりあい、だれが客だかわからない。「あれじゃあ、商売がやりづらかろうに」。肥後はさっそく大工を呼んで川っぷちに三十軒の棟割りを作らせた。

「カストリ横丁」の誕生である。一軒に八百五十円かかった。その実費を店に払わせたのだが、現金で払ったのは十軒だけ。あとは五円から十円の分割払い。光子さんの貯金がまた減った。

肥後は考えつくと何でも始めた。ある日、どうも町の子どもの頭がボサボサで見苦しい。いつの間にかバリカンを手に床屋を始めていた。子どもは無料。大人からは少しばかり金を取ったが、ほとんどタダに近いから、これは繁盛した。

信用金庫もやった。名前も「俠商信用金庫」。市役所を退職した人が、専務として実務をとった。露店の人はみな貯金した。貸し方も住民本位だっから、野毛の復興にはずいぶん貢献した。のちに大蔵省規制の改定でやめてしまうが、その事業は横浜信用金庫に吸収され続けられた。

このころ、肥後に対する世間の信頼は絶大だった。米軍から人を介して女性の依頼があった。

「馬鹿いっちゃいけねえ。昔岩亀楼にいたおいらんだって、振るあめりかに袖はぬらさじ、っていったもんだ」

名古屋からパチンコ業者が拡張にやってきた。

「こりゃあ面白いが、こんな物は青少年の射心をあおるだけだ」。

五年もすると、パチンコは全盛となったが…。

今では有名な女学校の初代学長がやってきた。

「肥後さん、これからは教育だよ。それにけっこうこれは商売になるんだ。あんたも講師ぐらいはつとまるよ」「モンモン彫ってる先生が、いったいどこにいる。これから世の中に出ようっていう若い人に対して、おまえさん、何考えてんだ」

もうけ話にはケンもホロロだった。そのくせ光子さんには、「俺は特級酒かホワイトホースしか飲まない男だ」という。どこまでも収支決算のつかない男である。た光子さんは、連日の疲れか、少しのことでも役込むことが多くなっていた。できることなら、何か堅い商売をしたいと思っていた。米第八軍が肥後に目をつけていることなど、二人は知るよしもなかった。

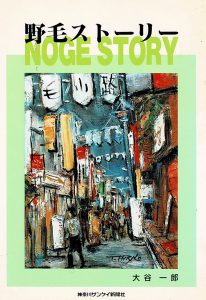

野毛ストーリーより

野毛ストーリーより