野毛坂マーケット(2) –夜の野毛の銃声 (大谷一郎)

昭和二十一年初秋。

野毛坂のてっぺんの方に出店した肥後盛造と光子さんの第一号露店は、野毛復興の悲願を担っていた。光子さんが京都から仕入れたのは、真綿、缶切り、ゲタ。日用料芸品である。何を仕入れてよいのか分からなかったのと、売り食いの生活で安金も底をついていたからである。

出店を聞きつけて、最初にやってきたのは、代替地要求で顔見知りになった市役所の連中だった。しばらくして半井清市長もやってきた。

「やあ、ご苦労さま」「市長さん、本当にここで売れるんでしょうか…」

「ハハ、心配いりませんよ。肥後さんが大丈夫というんだから、大丈夫でしょう」

肥後がいった十日では無理だったが、半月目にはマーケットは出そろった。さらに四、五日すると、もうない物はない盛況で、沸きかえるような毎日が始まった。

出店を光子さんにまかせて、肥後は見回りを始始めた。水を得た魚だった。ぴしゃりと引き締まったその顔は、久しぶりに見せた「飴徳二代目、肥後盛造親分」だった。

肥後の胸はふくらんでいた。歩きながらも、市役所で見た区画図が目の中でチラチラしていた。野毛地区は米兵オフ・リミットと囲われていた。ここはもっとよくなる。だれでも安心して売買ができる庶民の街になる。そのためにも、今、ここでの不正は見逃しにできない。

光子さんも猛烈に忙しくなった。何を並べても、右から左である。京都への連日のトンボ返りとなった。十一時の夜行で、朝六時に京都に着く。夕クシーで問屋回りをして、また汽車に飛び乗る。窓から荷物を放り込み、自分も窓から乗る。

「何て女だ!」「それでも女か!」。罵声が一斉に投げつけられる。その中をひたすら荷物を抱え込んで帰ってくる。こんな事が十日も続くと、雲の上でも歩いているように体がフワフワになった。

夜の野毛は恐ろしかった。現在の馬券売り場の付近では、毎晩、米兵同士の撃ち合いがあった。

ある晩、京急日の出町駅の下りホームで、復員兵が黒人兵に恐かつされていた。コルトをちらつかせて、リュックの中の物をあさっている。反対の上りホームから、体ごと飛び移りでもしそうな勢いで、肥後の声がとんだ。

「キサマ、それでも人間か。そいつだって兵隊だ。勝った負けたは時の運だ。やっとここまで帰ってきたんぞ。恥を知れ、恥を!」コルトの銃口がゆっくりとこちらを向いた瞬間を、七十八歳になる光子さんは今でも夢に見る。やがて黒人兵は強奪をあきらめて闇の中に消えていった。「アンタ、もう少しで殺されるところだったね」「ああ、危なかった…」

静かなホームに、光子さんの動悸が響きわたるような気がした。遠くない所でまた、銃声がしていた。

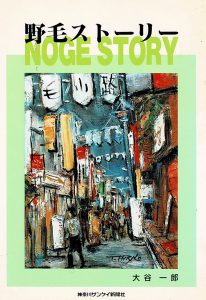

野毛ストーリーより

野毛ストーリーより