調理場の唄(1) (大谷一郎)

野毛の桜木町駅寄りに、「キムラ」という洋食店 がある。この辺ではめずらしく、店の前に看板も 出していなければ、ウインドーに値段表もない。 観葉植物が並んだわきに、明るい木製の扉が、中のぬくもりを大切にするように、ぴしりと立っている。

ご主人は貴邑覚(きむら・さとる)さん。 この店が、ここに居を構えたのは、昭和二十四年。 お父さんの富士太郎さんが始めたのだが、店 はもともと昭和十一年から関内にあった。敗戦で 関内は米軍に接収。だから野毛で再び仕事を始めたというわけである。

戦前の関内、「キムラ」。富士太郎さん、二十八 歳。その調理場にある日、ピカピカに磨きぬいた 天びん棒に、魚介類をぶら下げたイナセな姿の行商の男が、「どうです、何かご用は」と顔を出した。男は「貝駒」といった。三十歳。生麦から、 始めて関内に出て来たのだった。 荷をのぞいてみると、容器の手入れもさることながら、まったくイキのいいネタばかり。富士太郎さんは、あちこち食べ歩いているうち、それが こうじて料理屋を初めたという人間だから材料にはうるさい。

貝駒も、「ネタのよさがわかってもらえなきゃよそへ行くさ」という男である。何となくウマがあって…といいたいところだが、二人とも若かった。ボンボンと言い合いになって、貝駒は一週間姿を見せない。そんなことはしょっちゅうだった。

それでも、貝駒は、富士太郎さんの紹介が皮切りで、それからそれへと販路を広げた。朝の風が生麦の海に吹いて、沖の舟が戻る。天びん棒が調理場に飛びこみ、湯気の立つ料理ができあがる。

こんな関係が軌道に乗るころ、時代は悪い方へと向かっていた。生活は窮屈になり、やがて物質の欠乏が始まる。高士太郎さんは、翼賛青年団の 小隊長に任命される。すべては配給制となり、洋 食店は、雑炊を作る共同炊事場となった。

昭和二十年五月二十九日。横浜には、朝九時ごろから一時間半にわたって、三千二百の焼夷弾が投下された。爆撃の嵐が過ぎて、焼け跡の変 わり果てたわが家を捜し出しても、富士太郎さん には、自分のことに構っているひまはなかった。

生存者の救出、黒焦げの遺体の身元確認、そして運搬作業。疲れ果てて帰ってきてからがわが家 の片づけだった。

焼けただれて、うず高く積もった物をどけ、や っと地面が見えたとき、一カ所だけ、湿っているところがあった。ブクブクと水が湧いてくるような気がした。掘ってみると、「アサリ」だった。前日、久しぶりに生麦から持ち込まれたアサリだった。上の方は焦げていたが、半分から下は元気に潮を吹いていた。

あの劫火(ごうか)に耐えて。

一瞬、富士太 一郎さんは、それがほんとうにアサリなのか、生き残った自分なのか、見当がつかなかった。

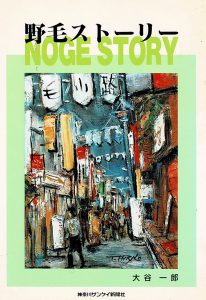

野毛ストーリーより

野毛ストーリーより