桜木町デパート[2] (大谷一郎)

→前回からつづく

昭和三十四年。亀井政江さんは、桜木町デパートの一階中ほどに、三坪のコマを借りて、スナック「M」を出した。

店の内装もこぎれいにできたし、ピンからキリまである店並みでは、まず上の方。しかし、三坪の店である。電気の容量が小さいので、冷蔵庫と電球で手いっぱい。母が心配して、毎日両手に、さげられるだけ煮物を作って持ってきてくれた。これが名物となった。電熱器すら使えないので、炭をおこす焼き鳥屋以外、どの店もさきいか、柿の種ぐらいしか出せなかったからである。

気のきいたつまみと、素人っぽいママ。自然と客が集まってきた。まあまあの入りだった。しかし、家庭の主婦から飲み屋のママ。その変化は、自分ではわかっているはずだが、意識がついてゆけない。客と話していても、フウッと自分の子供のことを考えている自分に気づく。

しばらくして、少しなれたのか、周囲が気になり出した。店のすぐそばに、道をはさんで易者が向かい合って開業した。一人は女で一人は男。まるで張り合うようである。もう少し場所をずらせないものかと思っていた。客はほとんどが男だから、どうしても女易者の方に人が集まる。男易者は、それをながめている。

桜木町デパートの閉店は一斉に十一時半。学校の小使いさんよろしく、二人の守衛さんが、カランカランを鳴らしながら巡回して、入り口を施錠してゆく。店じまいのため外に出ると、易者同士がけんかしていた。

「いつまでも同じ男の手ェ握ってんじゃねえ」「何よ。ヤキモチやき!」

「なあんだ。夫婦だったのか」。夜更けのけんかは果てしなく続く。それを見ていたら、突然涙がふき出した。悲しかったわけではない。が、その涙が、目のウロコを一枚押し流した。ここで暮らすには、何が必要で何が不要なのか。現在の境遇がストンと胸に落ちた。

そのとたん思ったことは、自分でも意外だったが、「なかなか面白い世界だ」ということ。「気どることはないや」。そうなると自分でも飲み歩いてみたくなった。

それまではビール半杯も呑めば、客の勘定もわからなくなってしまう。「よし、これがらは、出がけに胃袋をフトンの間にはさんでくるんだ」。

店に「リーゼントのS」という腕のいい、顔の広いバーテンがいた。彼にひっぱっていってもらって、店がすむと夜な夜な飲み歩いた。格好のいい彼が「うちの店のママでございます」などと紹介するから、すっかりいい気分になって「さあみんな、パアーッとやりましょう」。その日の売り上げを使ってしまう。いつの間にか”話せるママ”に変貌していた。

年が明けて、大分商売にもなれたころ、通路をはさんですぐ隣に、不思議な店を発見した。

→つづく

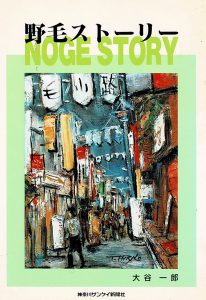

野毛ストーリーより

野毛ストーリーより