エースのジョーは港町をブンガクにする (宮田 仁)

横浜という解剖台の上で、あらゆるものが出会う。そこから生まれるのは、けっして抽象的で均質な「国際性」ではなく、具体的で多様な「無国籍」であるはずだ。

「女にチョッカイを出すのはいけねえ。たいていの野郎はそのために身を滅ぼす」

1959年10月、「エースのショー」ご生誕のみぎりのお言葉である。「天上天下唯我独尊」とは言わなかった。あたりまえだ。でもなんだか、そうも聞こえる。

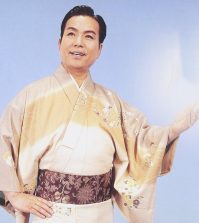

断言しておこう。日活アクションは結局、宍戸錠であった。裕次郎がヨットハーバーの「ボス」と化し、旭が東映の文太とツレションするようになって以来、それは自明の理だったのだが、ここでダメを押すのには理由がある。ことは横浜にかかわっているのだ。

日活アクションといえば横浜、のような気がする。ところがどっこい、渡辺武信の三巻にわたる労作『日活アクションの華麗な世界』でおさらいしてみると、舞台がはっきり横浜として示された例は意外に少ない

(『赤い波止場』は神戸だし、『夜霧のブルース』は長崎だ)。そのなかから三本の裕次郎映画を選んで、横浜を定点観測してみる。

57年『俺は待ってるぜ』。主人公は新港埠頭のそばに「REEF」というレストランを経営している。冒頭は夜、レストラン前を通る汽車をとらえた俯瞰ショット。船の汽笛が響く街角を歩く裕次郎の後ろ姿。夜霧に濡れた埠頭でたたずむ北原三枝。二人は春の埠頭でも語らい、愛のすれちがいを表現してみせた。裕次郎が事件の鍵を握る人物を捜し回るシーンには、桜木町駅の高架を現在のぴおシティーの方から撮ったショットが挿入され、「野毛随一」と書いた看板のある雀荘も登場する。モノクロのロケ画面が生々しい。

64年『赤いハンカチ』は、埠頭で麻薬犯を待ち伏せる二人の刑事、その二つの煙草の火から始まる。登場人物たちは「横浜」を何度も囗にする。二谷英明と浅丘ルリ子の夫婦が山下公園から向かいのホテルへと歩く俯瞰ショットがあるし、夫に疑惑を抱いたルリ子が四年前の新聞を調べにいく図書館は紅葉坂だ。だが、裕次郎が歌い、飲み、喧嘩をする横浜は明らかなセット。裕次郎とルリ子が心のすれちがいを演じる昼の埠頭を除けば、この映画の「横浜」はやや希薄である。

67年『夜霧よ今夜も有難う』。裕次郎の経営するナイトクラブは横浜にあるとされているのだが、それは字幕の上だけのことだ。山手の教会らしきものが出てきても、それで横浜というわけでもなかろう。ラストに夜の埠頭で銃撃戦があり、港の別れがあるのだが、そこでの「夜霧」は、ソフトフォーカスで表現されるだけだ。太りぎみの裕次郎がピアノを弾き歌う姿は、端的に美しくない。

矢作俊彦の『複雑な彼女と単純な場所』に「夢を獲える檻」という文章がある。横浜で生まれ育った矢作は、湘南が「百姓」つまり観光客に侵され、横浜が夜霧を失っていく過程を、日活の不良ヒーロゥたちが東映の「義理と人情」に駆遂されていく過程に重ね合わせながらつぶやく。

「裕次郎が太っちまったのがいけないんだ」

だから、日活アクションが想像させる横浜は、もはや存在しない。いや、そんなものがかつて存在したかどうかさえ定かではないのだ。日活アクションの横浜とは、多く『赤いハンカチ』のセットのようなものだったのかもしれない。どこにもない場所。無国籍。そう、日活アクションは「無国籍映画」と呼ばれた。

無国籍-最初は批判として発せられたこの言葉も、いまとなっては魅力的に聞こえる。国籍が無い、なんてカッコいい!ただし間違えるな。国籍を超えさえすれば無国籍なのではない。それは、トランスナショナリテイでもなければクレオールでもない、あくまでニッポンのムコクセキなのだ。現実を超えさえすればシュールレアリスムになるわけではないの同じこと。

解剖台の上でミシンとコウモリ傘が出会えばシュールだが、墓場でおばけと運動会が出会ったら水木しげるである。

日活アクションの場合、ミシンは日本の土地で、コウモリ傘はアメリカ映画(または若干のフランス映画)。じゃあ解剖台は何か。それは裕次郎、旭、圭一郎、ルリ子、錠、等々と呼ばれる。先の三本の映画は、横浜とフィルム・ノワールが裕次郎の上で出会ったときに生まれた。ここでの横浜は、『カサブランカ』や『望郷』、古くは『紐育の波止場』などの記憶をとどめる港町として設定されているにすぎない。「無国籍」におけるミシンとコウモリ傘は、想像のなかにのみ存在すればよい。

いっぽう解剖台は、現実の身体だ。もうわかっただろう。裕次郎というピカピカの解剖台は、六〇年代を通して水を含み、たるんでいった。それに対し、つねに乾いた光を放ちつづけながら、いまにいたるもその形を失っていない解剖台こそ、エースのショーこと宍戸錠なのである。

チンピラ役専門だった錠が、初めて世間の注目を浴びたのは、小林旭主演「渡り鳥」シリーズの第一作『ギターを持った渡り鳥』。冒頭にあげた台詞が、その第一声だった。明るい正義感・旭と、ニヒルな殺し屋・錠の、ライバル・コンビの誕生である。日本の地方都市とアメリカの西部劇が旭と錠の上で出会ったとき「渡り鳥」シリーズが生まれ、無国籍アクションは全盛期を迎えた。

エースのショーは引用する。殺し屋がいるはずのない日本で殺し屋を演じること。それはもとよりフィルム・ノワールの引用だ・やがて殺し屋はパロディと化しヽコミカルな色彩を帯びていく。圭一郎が死に、裕次郎が骨折で休養したころ、錠は主演俳優として日活アクションを支え始めたその第一作『ろくでなし稼業』は、日活アクションそのもののパロディだ。自己パロディは衰退の兆候。それでも錠は自らを引用しつづける。

引用するとは、距離を保つことだ。自分自身への距離・それはときに笑いを呼ぶ。無国籍とは風土への距離意識だろう。宍戸錠は、距離の人なのだ。裕次郎の後ろ姿を思い出せ。彼の新しさは、ロングに映える身体で、画面に距離を導入したことだった。錠はこの距離を受け継ぎ、それを極限まで追い詰める。追い詰めた先に何があるのか。

ここでキャメラ引いて歴史の俯瞰。エースのショーが誕生した五九年、わが世の春を謳歌していた日本映画の観客動員数が減り始める。『ギターを持った渡り鳥』の翌月に大島渚が松竹からデビュー。翌六〇年は安保の年で、「渡り鳥」シリーズの中の白眉とされる『大草原の渡り鳥』が封切られた十月十二日、浅沼稲次郎社会党委員長が刺殺され、大島の第四作『日本の夜と霧』が上映中止に追い込まれる。大島はこれをきっかけに松竹を飛び出し、独立プロ運動の先駆けとなる。

六〇年代、日活や松竹といった既成の大企業映画は衰退しつづけ、東映ヤクザ映画だけが最後の徒花を咲かせる。そして全共闘前夜の六七年、錠は『拳銃(コルト)は俺のパスポート』に到達した。距離を追い詰めた先にあったのは真正ハードボイルド。殺し屋は笑うことをやめ、その指先や身体の動きのなかにプロフェッショナリズムを発散させる。「無国籍」はここに頂点を窮め、エースのショーは横浜に出会う。仕事を終え、組織に

裏切られ、身を寄せた先は港の安ホテル。待っていたのは可憐なころの小林千登勢だった。

その四年後、日活アクションは幕を閉じ、「渡り鳥」シリーズの助監督だった神代辰巳らを中心とするロマンポルノ路線が始まる。錠といえば、そのロマンーポルノが終焉したいまも、アクションもののビデオシリーズ「東映Vシネマ」の多くに助演している。日活アクション後期の代表的監督・長谷部安春による『DANGER POINT地獄への道』では、殺し屋を演じた。いまや東映が日活を引用する。

要約しよう。エースのショーは、日活アクションの無国籍性がひめていた距離の意識を極限まで追い詰め、引用に引用を重ねた結果、日本では稀有の真正ハードボイルドに到達した。それを可能にしたのは、彼の持つ強靭かつ柔軟な身体にほかならない。

かつてこんなことがあっただろうか、またこれからもありうるだろうか。「開港期横浜を西部劇の町のようにとらえる」(平岡正明)長谷川仲はその先駆だろう。横浜で、五寸釘の寅吉とアメリカ人の殺し屋をピストルで決闘させた山田風太郎。六〇年代無国籍歌謡、それを継承した湘南人・桑田佳祐のサザン、横浜人・紅龍の上々颱風。俳優でいえば、自己引用をひたすら陰惨に繰り返す内田裕也。ジョーなみの距離意識を持っ

た映画監督は、朝鮮人・崔洋一と、門外漢・北野武くらいしか浮かばない。

ずばり言おう。現実の横浜こそがジョーなのだ。幕末、列強の開港強要にこたえて急拵えされた横浜は、つねに東京に対する距離をはかりながら、さまざまな港や都市を引用しつつ、さまざまに姿を変えてきた。生まれてからたかだか百数十年しかたっていないこの港町は、エースのショーの強靭さと柔軟さを備えている。横浜という解剖台の上で、あらゆるものが出会う。そこから生まれるのは、けっして抽象的で均質な「国際性」ではなく、具体的で多様な「無国籍」であるはずだ。

エースのショーの有名な台詞に、こんなのがあった。

「俺はキザなんじゃない、ブンガク的なだけさ」

こんなブンガクなら大歓迎だ。横浜をブンガクにしてやろうじゃないの。

ハマ野毛第5号 (1993.9.10)より