星空の銭湯 (大谷一郎)

昭和二十一年、野毛二丁目に野天風呂があった。

安本静江さん(70)はフトした表紙に、ゴッタ煮のようだったあのころを思ってなんともいえない気持ちになる。

横浜大空襲をのがれて、久保山から帰ってくると、余燼の中に、ひときわ高い煙突が目につき、男湯だけが焼け残っていた。家は焼けたが、男湯だけは、逃げるとき、水が張ってあったので残ったのである。

しかし、戦前からの「柳湯」はもうなかった。風呂釜のつづきに、レンガが箱型に焼け残った。そこが住居となった。何もすることがなくなり、やたらと見通しのよくなった桜木町駅を毎日、ポカンと眺めていた。

そのうち、どうやら電車が動き出した。ご主人の正一さんと夫婦二人とも浜っ子でのんき者。しかし、何かを仕事をしなくてはと、思案の矢先--。

「主人の親類が伊豆の富戸にいたのよ」

なぜかわからないが、そのころ富戸は連日、イカの豊漁にわいていた。「ゆでて横浜でうったらどうかね」。この連絡に正一さんは飛びついた。

すぐに電車賃と仕込みの費用をもって駆け出した。イカを浜でゆでて、背負えるだけ背負った。それが帰りの車中ですべて売れてしまった。風呂屋では考えられないような、恐ろしいほどのもうけだった。

その頃の野毛といえば、人の歩くところならどこでも、路上トバクが行われていた。持ちつけない物をもった”素人さん”などは、決して、無事に通り抜けられるものではなかった。だから静江さんは、ついぞこのお金を見たことがなかった。そんことが度重なるうち、静江さんは宣言する。

「おとうちゃん、また風呂屋やろうよ。なんとかできるよ」

湯舟はひとつしかないが、幸い釜は傷んでいない。脱衣所をつくり、周囲をトタンで囲う。入浴は男女一日おきにすればいい。燃料は山下町にある東亜製材からオガクズを運んだ。これがなかなか火持ちがいい。

とにかく、夏がくるころ「柳湯」は復活した。入浴客一日400人。石鹸を持っていない荷揚げ作業員が多かったので、十銭の小石鹸が百個も売れた日もあった。

毎晩きれいな星空だった。でも、電気がないので、星が出るころには、店じまいだった。

カーボンの荷揚げ作業員がよく来た。全身まっくろけ。「どこかすみの方でけっこうですから、お願いしますよ」「いいよ、働いてきたんだから、よく洗っていきな」。ゆっくり湯につかってニコニコ帰っていくが、どういうわけか、だれも目のふちだけ洗い残している。

時代は下って、上野にパンダが来たとき、孫娘を抱きながら静江さんはいった。

「あんなもの、珍しくないよ。おばあちゃんの風呂には、アレが毎晩団体できたものさ」

二十年前、ご主人が亡くなった。子供たちは誰も風呂屋を継ぎたがらない。いろいろあって人手にわたり「柳湯」はなくなった。静江さんは語る。

「商売はあたたかい。やめてから心の中の灯が消えた」

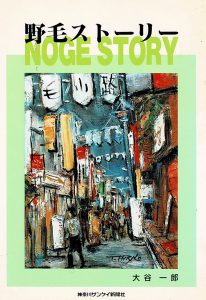

野毛ストーリーより

野毛ストーリーより