庭の千草(2) (大谷一郎)

焼け跡にジャズ喫茶「ちぐさ」はよみがえった。そのウワサはあっという間に広がった。

それは進駐軍が日本人の買い物の場所として、野毛を指定したことにもよる。ここで何かあれば、それは当然、すぐハマのニュースとなる。とはいっても、レコードは一枚もなかった。

主人の吉田衛さんの消息を聞いた人達からレコードが続々と寄せられた。戦前、ここでジャズを聴いて、その後の暗い時代をすごし、もう一度この店からジャズが流れることを夢見ていた人たちは生き残っていたのである。レコードは千枚にも達した。ここからまた、吉田さんの別の苦闘が始まる。

「Vディスク」。進駐軍が特別制作した兵隊用の備品レコードである。「こいつを何とか集めたい。それこそ、日本のジャズの空白を埋めることのできる物だから」。しかし、PXでは自由に聴けても、持ち出し禁止。日本人が所有していることがわかれば大変なことになる。米軍も、物資の横流しには目を光らせていた。

「ちぐさ」に、MPがジープで乗り込んでくる場面がたびたびあった。そのたびにVディスクを隠すために大あわて。だが、そのうち彼らにも吉田さんの真意は少しずつ伝わり、やがてみんな客になってしまった。

食うや食わずの日本の若きジャズメンは、いつの間にか、店に黒板を持ち込んで、仕事を得るための連絡場所にしてしまう。その中から有名なプレイヤーが続々と誕生していった。

「ナベサダ」(渡辺貞夫)は若干二十歳。メキメキと頭角を表し、ホープになりつつあったが、演奏のないときは、いつもここでレコードを聴いていた。秋吉敏子、石橋エータローがたむろしていた。

コーヒー一杯が十円。レコードは一枚三千円。それは現在の十万円にも相当する値段である。

何かあると思い出話をする秋吉敏子さんは、「吉田さんがパトロンみたいに思えた。レコードは自分では高くて買えない。『ちぐさ』の十円のコーヒーで半日もねばっていた」と語る。

-そんなジャズメンの姿をみて、吉田さんの胸の中で、時代がゆっくりと後戻りをする。昔、生演奏を聴くには、映画館のアトラクションか、ダンスホールしかなかった。ダンスホールは高くつく。なかなか行かれるところではなかった。

それで、ダンスホールのそばに、一杯十銭のコーヒーで手軽に音楽をと、「ジャズ喫茶」が誕生したわけだが、吉田さんは、雪が降ろうが何だろうが、毎日ダンスホールにでかけていた。どこにそんな金があったのだろう、と自分でも首をかしげる。

十円のコーヒーで店にたむろする若者は、ジャズなしでは暮らせなかった。若き日の自分の写し絵ではないだろうか。

今、街中に音楽があふれる。もうこの店から一流のジャズメンが誕生することはないだろう。吉田さんは、焼け跡の街を一瞬の光芒とともに駆け抜けた彼らの素顔を、若き世代へ伝えるために記録をまとめ始めている。

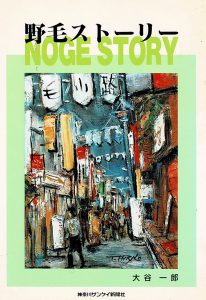

野毛ストーリーより

野毛ストーリーより