庭の千草(1) (大谷一郎)

人生はメリーゴーラウンド。運さえよければ、出かけたところに戻ってくる。

焼土になった横浜に、一人の復員兵が帰ってきた。

不思議な兵隊だった。大陸にいながら一発の弾丸も撃たず、隠匿した「公用腕章」にものをいわせて毎晩のように外出し、ジャズを聞いていた。

たまに討伐に出かけ、当然発砲しなければならない場面があったか、あとの銃の掃除がたまらないので、決して発砲しなかった。

初年兵でありながら、大隊本部兵器係助手という、「万事要領」を命がけで通すことが可能な部署にいたこともたしかにある。兵隊は、ひょんなことから下士官の衿章まで入手し、外出時には堂々とそれをつけ、将校用単独宿舎(個室)に泊まるようになる。

そこにはお目当てのアメリカ雑誌かあった。戦局はもはや末期的。兵隊は、開き直ってやりたいようにやった。

この兵隊、野毛のジャズ喫茶「ちぐさ」の主人、吉田衛さんにとって、そんなことは今に始まったことではなかった。

昭和十五年十月、戦時色はますます色濃く、ダンスホールの廃止令が出された。レコードも当局のリストにあるものは、一枚十銭で、半強制的に買い上げられてゆき、「ジャズ」は巷から姿を消したようにみえた。

しかし、この年、「松竹軽音楽団」が誕生する。演奏曲目は「荒城の月」「旅愁」・…が、それは完全なスイングジャズだった。統制されれぱもぐり込む。まさに″隠れジャズ≒「ジャズは麻薬だ」。いつの間にかそんな時代になっていた。

現在の野毛馬券売り場にあった憲兵隊分署にとって、「ちぐさ」は目障りな存在だった。分署が先にできていれば、その近くに「ジャズ喫茶」など許可されるわけはないのだが、「ちぐさ」の方が先だったし、警察の営業許可も受けている。さすかに憲兵も店自体に手出しすることはできなかった。

そのかわり、日に何度も憲兵の臨検。客のほとんどは学生だったから、「服装か悪い」の理由だけで引っ張られて行った。

店の主人も目障りだった。日に三回もワイシャツをかえ、ハーフの女性と腕を組んで歩いているようなシャレ者を許す訳にはいかない。一度は引っ張りたかったのだが、その前に召集令状が来た。

昭和十七年、店の裏奥に秘密の二階を作り、禁制品となっていた六千枚のレコードを隠すと、吉田さんは、あくまでもダンディーに、ボルサリーノをかぶって応召した。

-昭和二十一年六月。中支から復員した吉田さんを待っていたのは、焼けただれた町だけ。喫茶店も六千枚のレコードも跡かたもなかった。

「知らなかった。こんなはずではなかった」

焼け跡に座り込んだ吉田さんの耳に、かすかに進駐軍放送か聞こえた。毎日、夢にまでみたジャズ。「ジャズだ」。体の中に新しい血が満ちてきて、闇の中で、いつか吉田さんは立ち上がっていた。

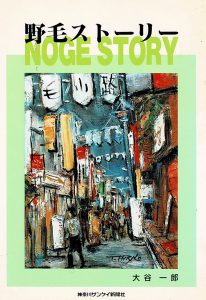

野毛ストーリーより

野毛ストーリーより